编者按:邵秋涵,女,1997年生,临沂市河东区八湖镇邵八湖村村民,河东区八湖镇金刚岭莲藕种植合作社副社长,河东区中田果蔬种植合作社发起人,临沂市“双带”农村致富青年先进个人。

鲁南经济网讯 残荷未雨,冻风时作。河东区八湖镇金刚岭万亩藕塘,正悄然积蓄着萌发的力量。几个月后,这里将莲叶田田、生机勃勃。

“清明前后,莲藕就开始大面积种植了!”邵秋涵说。清明时节种植莲藕最为讲究,浮出水面的藕苗需要用铁丝绑着砖头压进淤泥里。她一边讲解着祖辈传承的技艺,一边指向身后波光粼粼的藕池。

邵秋涵的童年浸润着荷香。“小时候,我总爱趴在藕池边数蜻蜓,看父亲弯腰挖藕时脊背起伏的弧线。”在邵秋涵的记忆里,金刚岭的藕塘就是她的天然游乐场。

河东区八湖镇现有莲藕种植面积达1.08万亩,是全市莲藕主产区,拥有逾两百年的莲藕种植历史。2011年,“八湖莲藕”被农业部认证为国家地理标志产品。其藕瓜肥大、质脆无渣的特质,源于这里独特的沙质淤泥土。

2018年,邵秋涵大学毕业后回到老家八湖镇,成为金刚岭莲藕种植专业合作社最年轻的理事。

长期以来,莲藕农户们一直沿袭传统的单一种植模式,效益低下,价格受到中间商的严重制约,亩均收益甚至不足千元。面对这一困境,邵秋涵的父母在2012年牵头成立了金刚岭莲藕种植专业合作社,通过集体力量升级技术、寻找销路、寻求突破、打造品牌,成功对接临沂的商超进行直供。这一举措,剔除了中间环节,使农户每亩增收超千元,大大提高了莲藕的品牌知名度和市场竞争力。

“老一辈种藕靠经验,而我们这一代人要用科学的方法和创新的模式,让这片土地焕发出新的生机。”邵秋涵有着自己的藕田生态经济学:传统藕池每亩收益约8000元,而立体模式能突破1万元。

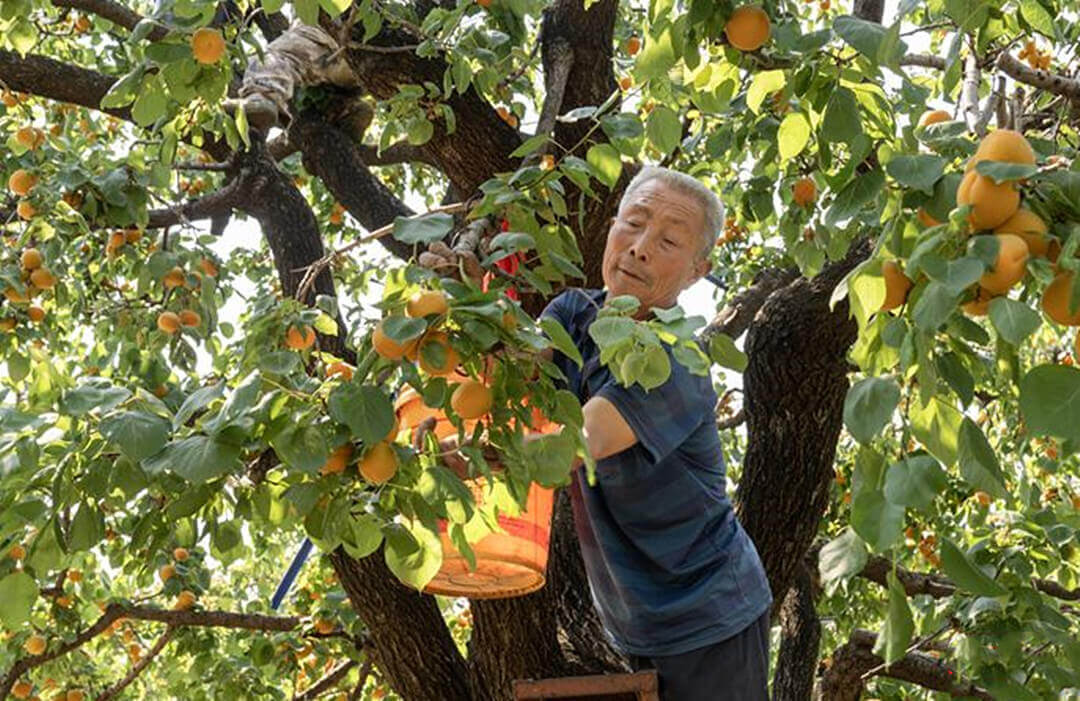

如今,在合作社500亩藕塘旁,桃树与白菜间隔种植,“塘上果、塘坡菜、塘中藕、水中鱼”的四维立体生态模式已成为共识。仅养鱼一项,每亩就可增收600元。

“实验室能改良基因序列,但田垄间流淌的才是莲藕的魂魄。”邵秋涵说。

农业的附加值藏在产业链的延伸之中。祖祖辈辈的人种藕、挖藕、卖藕,而荷叶、莲蓬等“边角料”却很少有人注意。邵秋涵和小伙伴们回收这些荷叶、莲蓬,把它们做成工艺品,在河东区吾悦广场的“青年市集”上摆摊销售,上百件制品被抢购一空。

2023年秋天,一场特别的直播在藕塘边开播。邵秋涵举着沾满泥巴的莲藕,向镜头展示其横切面晶莹的藕丝:“我们的藕脆甜无渣,用来凉拌绝对‘拉丝’!”这场首秀吸引了2万人在线观看。“秋涵教我们用短视频卖藕,我也成了网红!”邵八湖村的村民邵雪笑举着手机笑道。通过互联网走向“云端”,八湖莲藕走进了北上广深的精品超市。通过引入电商直播与文旅体验,八湖莲藕衍生出7类周边产品,带动260户社员年均增收2.3万元。

如今,金刚岭莲藕不仅通过社区团购走向全国,枯荷工艺品更成为了都市白领的“文艺心头好”。今年,合作社计划建设专属直播间,让莲藕从“土特产”升级为“网红IP”。

在盛夏的孤困儿童夏令营中,邵秋涵带着孩子们辨认荷叶的脉络:“革命先烈就像莲藕,深埋黑暗却托起光明。”作为孤困儿童志愿服务团的志愿者,她将红色教育融入农耕体验。她和母亲“一对一”结对帮扶了一对双胞胎兄妹,计划帮扶20年。

在邵秋涵的规划中,莲藕产业不仅仅局限于种植与加工领域。要实现乡村振兴的全面发展,必须打破产业边界,将农业与文旅产业深度融合。实际上,每年“荷花节”期间,八湖镇打造的“万亩荷塘农文旅融合片区”不仅让人欣赏到美丽的荷塘风光,还能让人参与丰富的农事体验活动。邵秋涵设想,可以打造一个“荷花四季”,让春可赏荷、夏可采莲、秋可挖藕、冬季则可品尝美味的藕宴。

“和祖辈的辛辛苦苦相比,我干的这些微不足道。”邵秋涵说。一代代人在石头缝里凿出荷塘,把八湖莲藕变成了全国知名品牌。作为一名“新农人”,她只有好好接棒,才对得起这片土地、这些荷塘。万亩荷塘畔,高速列车呼啸而过,很快,这里将会莲叶接天,小荷展露尖尖角。(孙玉光)